新闻

1989年,侯宝林为何对杨少华说:你一说相声的住唱戏的家里像话吗

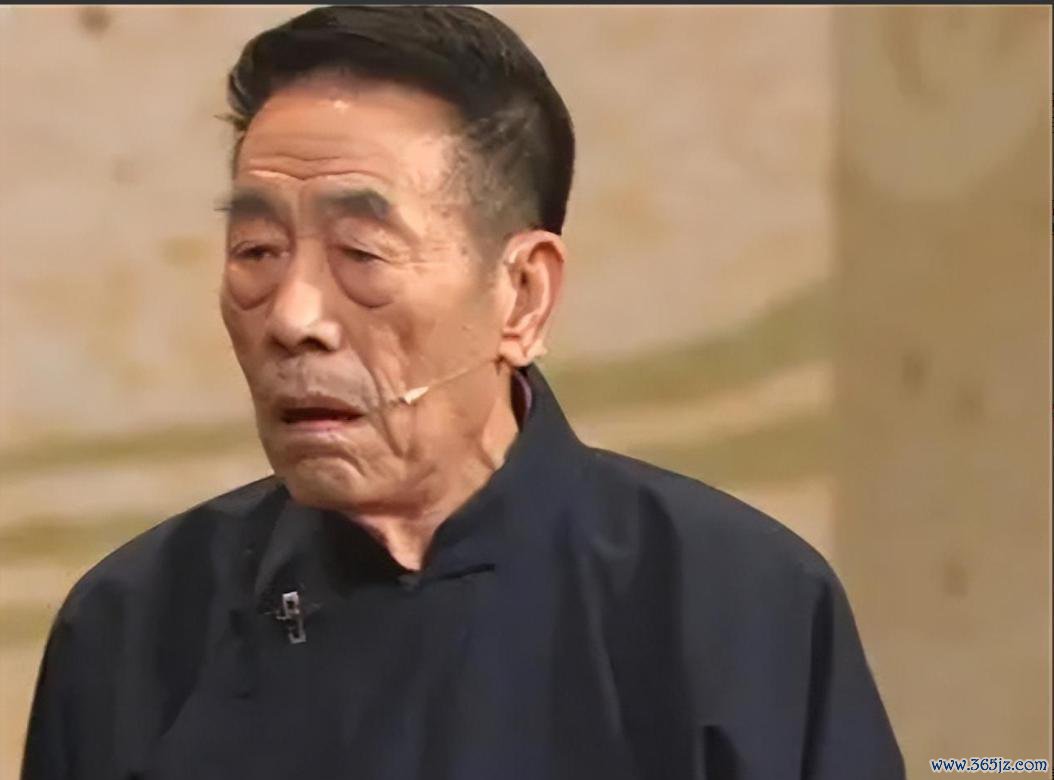

1989年,北京专科戏院的座位上有60%空位,曲艺年票房不及300万,东说念主们热衷新潮文娱,传统相声确凿被陌生。深秋傍晚,一位57岁的相声艺东说念主拎着破旧皮箱,独自站在国宝级艺术家侯宝林家门前。他是谁?为何能从天津漂到京城,又为何要在这个冷清时期敲开名家大门?背后那段尘封多年的天津岁月,以及在南开曲艺团近40年的千里浮,待咱们层层剥茧。

1989年,圈内一派冷清,杨少华却偏遴荐掀刮风波。一说他在天津南开区曲艺团被马三立、苏文茂等大咖压制多年,咬牙切齿才“借病退”奔北京;另一说他是投契者,图个北漂福利和名气。台上不雅众或摇头嗟叹,或偷着喝彩;台下同业是窃窃私议,是爱怜如故嘲讽?他们争论:这是宿将绝地翻盘,如故悉心经营的噱头?当他带着旧皮箱出当今侯宝林家门前,一声叩门遮挡“失败”与“荣光”,背后究竟潜伏如何的对立与暗潮?

要看清真相,就得从1944年的天津提及。那年12岁的杨少华拜相申明家郭荣启为师,跑茶楼、上园子,面露稚气却勤练口才。1951年他入了天津南开区曲艺团,却每每被安排端茶倒水、补衣擦鞋,献技名单上鲜少出现他的名字。行业前辈说他“捧哏有功”,也有东说念主私行质疑“喜点不够铺垫”。马长礼家客厅给过他落脚处,不雅众却在曲艺杂志里找不到他半点印象,年青东说念主对“蔫坏流”更是稀里糊涂。是踏沉稳实坚捏修都内功,如故绕后抄近说念?天津老街坊在巷子口撇撇嘴:他不甘破裂,更念念当主角。平凡不雅众拿着热茶,研讨声比台上掌声还热,信得过的谜底还在临了一幕。

名义上,杨少华在侯宝林家借住两年,无偿帮衬买菜端茶,天衣无缝地融入京城绅士圈。私下面,戏院高层对侯宝林力荐他献技的央求置诸度外,坚决不愿在票房压力下冒险。坊间传言,一些台长只笃信“老面貌”更保障,谁让新东说念主是风险。有东说念主断言相声改日没戏,笑点要投合时期,传统没阛阓。酸言冷语中,不合感叹万千,连一次小小献技技术都得列队审批。就在这假性自在里,看似落定的普及之路堕入更深泥潭。

1991年,时事蓦地逆转。一份戏院里面备忘录无意露馅:处置层本来定性他交易价值低,却被一份由杨少华和男儿杨议亲身侦查的民间侦查敷陈惊住——不雅众对“蔫坏流”题材有趣浓厚。那一刻,实力与阛阓需求撞了个满怀,戏院只有破例。处置层的薄待与大街衖堂的期待在一纸敷陈里达成融合。信得过的翻身不靠后台权益,而是摸透了吃饭票的口味。东说念主们惊觉,那句“勤练不辍”不是泛论,而是他用脚步丈量出来的通行证。

告捷的余温刚散,新问题又相继而来。文化部门新规将舞台节目分类,传统相声被列为“重心理帐对象”,审批通说念骤然关闭。老不雅众抗议,同业却无法可想:“这计谋一出,谁还敢上台?”更令东说念主无意的,是一份旧左券纠纷被翻出——他与戏院坚定的保底献技未执行兑现,濒临高额抵偿。如故的“翻身仗”转眼酿成新重负,戏院、平台和他三方这里角力,片时自在下潜伏更好坏的风暴。

这篇故事被行为励志案例扬铃打饱读,却难掩过错。宣传闻他凭用功和才华获得掌声,却覆盖了那份亲身侦查的阛阓敷陈,一不防范清楚了交易共计。有东说念主把“师徒情深”讲成合法好意思谈,却忽略了侯宝林那句“你一个说相声的住唱戏的家里像话吗?”所体现的权益歪斜。假称“凭实力”,却忘了东说念主脉和数据才是制胜要津。于曲艺江湖,这出“随机翻盘”的戏码,比所谓绝地反击更像一场早已布局的博弈。编者若真要“收复历史真相”,惟恐得撕掉那层励志光环。

有东说念主把杨少华看作靠“真才实学”打动不雅众的传统督察者,也有东说念主直言他是“阛阓导向下的凫水儿”,出说念前就共计过不雅众。究竟是艺术传承的凯歌,如故交易运作的小巧桥段?一位年近六十的老艺东说念主,凭一张手写访谈问卷和阛阓敷陈,用“蔫坏流”作风俘获笑声,你以为这是分缘如故早有脚本?迎接在褒贬区亮明态度,你到底站哪一方?